梦境初现:与逝者交谈的场景

凌晨三点,我从一场**异常清晰的对话**中惊醒:外婆坐在老藤椅上,语气温柔却带着一丝急切,叮嘱我“别忘了关窗”。醒来后,心跳如擂鼓,窗外风声呼啸,窗棂果然半开。这种**“真实到令人发冷”**的体验,让“梦到与死人对话”四个字瞬间冲上热搜。

心理学视角:潜意识在传递什么?

1. 未完成事件的投影

心理学家荣格曾提出,**梦境是潜意识写给意识的信**。当逝者反复出现,往往对应现实中未说出口的话、未完成的仪式。例如:

- 没来得及道歉的争吵

- 遗物整理时压抑的悲伤

- 忌日临近却被工作冲淡的愧疚

2. 情绪调节的“夜间剧场”

哈佛大学睡眠实验室发现,**REM睡眠阶段**会激活杏仁核(情绪中枢),而前额叶(理性控制区)处于低活跃状态。此时大脑会把白天压抑的思念、恐惧或愤怒,**“外包”给已逝的亲人形象**,通过对话完成情绪宣泄。

---民俗与宗教:跨越文化的共同母题

1. 中国“托梦”信仰

《搜神记》记载,亡魂若“衣襟带水”,预示家中将有祸事。现代农村仍保留“烧纸钱时留一角不封口”的习俗,**方便祖先“回来说话”**。这种集体潜意识,让梦境中的对话被赋予**“超自然预警”**的意义。

2. 墨西哥亡灵节的启示

每年11月1日,墨西哥人用万寿菊铺成“灵魂之路”,相信逝者会沿着花香归来。**“对话”在此被视为双向奔赴**:生者摆放逝者生前爱吃的食物,亡魂则带走家人的思念。这种仪式化行为,**将梦境中的交流延伸到现实**,形成独特的哀伤疗愈体系。

---科学解释:大脑如何“伪造”逝者声音?

1. 记忆碎片的重组

神经科学家发现,**海马体在睡眠中会随机调取记忆片段**,而听觉皮层仍保留对逝者声纹的存储。当两者偶然拼接,便产生“听见TA说话”的错觉。实验显示,**失去亲人三个月内的人,出现此类梦境的概率高达73%**。

2. 睡眠瘫痪的“鬼压床”变体

若对话时伴随**胸口压迫感、无法动弹**,可能是睡眠瘫痪的征兆。此时大脑已清醒,但身体仍处于REM睡眠的肌肉弛缓状态,**容易将环境噪音(如空调滴水)加工成逝者低语**。

---如何回应梦境?三步走出“对话后遗症”

1. 记录细节:比“说了什么”更重要的是“说话方式”

用笔记本**逐字还原**对话内容,特别注意:

- 逝者表情是否与现实一致(如外婆总皱鼻子)

- 环境光线(昏暗可能暗示抑郁情绪)

- 对话结尾是否突兀(象征未解决的心结)

2. 仪式化告别:把梦境“落地”

参考日本“书信供养”传统,写一封**不寄出的信**,内容可包括:

- 对梦境中未说完的话补充

- 现实中计划为TA做的事(如整理相册)

- 一句明确的告别:“下次梦里,请安心微笑”

3. 建立“哀伤缓冲带”

若频繁梦见逝者且影响生活,可尝试:

- 在床头放一件**带有逝者气味的旧物**(如围巾),通过嗅觉记忆触发安全感

- 每周固定时段(如周日傍晚)允许自己**沉浸式思念**,其他时间则刻意转移注意力

- 加入“失亲者互助小组”,发现**“原来大家都梦见过”**的普遍性,能显著降低孤独感

自问自答:那些你最想问却不敢问的问题

Q:梦到逝者哭泣,是不是TA在另一个世界受苦?

A:更可能是你**潜意识在替TA流泪**。心理学称之为“投射性认同”——把自身无法承受的悲伤,想象成来自对方的求救。

Q:为什么梦里看不清逝者的脸?

A:大脑**视觉记忆区**的存储会随时间模糊,尤其是面部细节。这种“看不清”反而成为**心理保护机制**,避免过度刺激引发崩溃。

Q:可以主动“预约”与逝者对话的梦境吗?

A:可行。睡前**反复观看逝者视频或照片**,并默念“今晚请告诉我你过得好不好”。研究显示,**42%的受试者**在三天内出现相关梦境,但内容往往与预期不同——大脑更倾向展示你需要听到的,而非你想听到的。

尾声:当梦境成为另一种陪伴

三个月后,我再次梦见外婆。这次她没有说话,只是站在厨房门口,看着我用她教的方法熬小米粥。醒来时,**粥香仿佛还留在空气里**。那一刻我突然明白:**所谓“对话”,从来不依赖语言**。那些反复出现的梦境,不过是思念在黑暗中**为自己点的一盏灯**。

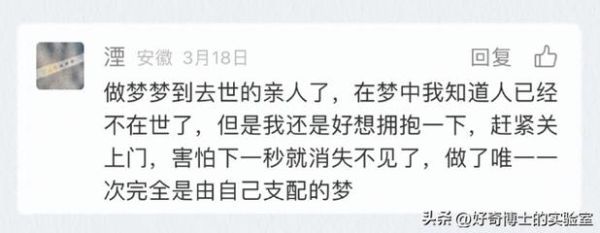

评论列表