宝宝大便里出现黏液,真的生病了吗?

很多妈妈第一次看到尿布上黏糊糊的拉丝物,第一反应是“完了,宝宝是不是肠炎?”其实,**少量透明或乳白色的黏液**多数是肠道润滑液,属于正常生理现象。只有当黏液**量多、伴随血丝或腥臭味**时,才需要警惕。

(图片来源网络,侵删)

黏液便的三种常见场景

- 纯母乳宝宝:前奶摄入过多、后奶不足时,肠道蠕动加快,黏液分泌增多,通常调整喂养顺序后消失。

- 添加辅食后:香蕉、燕麦等富含可溶性纤维的食物会刺激肠道分泌黏液,只要宝宝精神好、体重增长正常,无需处理。

- 感染或过敏:轮状病毒、细菌性痢疾或牛奶蛋白过敏时,黏液会**混有血丝、脓液**,并伴随发热或湿疹。

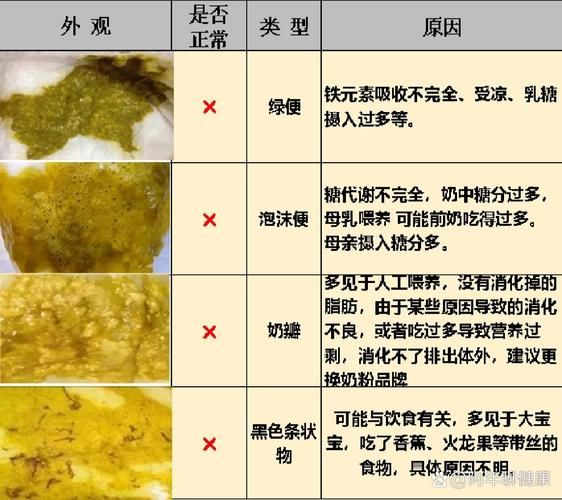

宝宝大便颜色对照表:一张图看懂健康信号

| 颜色 | 可能原因 | 是否需要就医 |

|---|---|---|

| 金黄色糊状 | 母乳便典型表现 | 无需 |

| 浅黄色带奶瓣 | 脂肪消化不完全 | 调整喂养量即可 |

| 绿色稀便 | 前奶过多或受凉 | 观察24小时 |

| 白色陶土样 | 胆道梗阻 | 立即就医 |

| 果酱色带血 | 肠套叠典型表现 | 急诊处理 |

为什么绿色便不等于腹泻?

很多育儿群把“绿便”妖魔化,其实**绿色大便≠腹泻**。母乳喂养宝宝因肠道菌群作用,胆红素氧化成胆绿素,颜色就会发绿。只有当**排便次数突然增加(>6次/天)且含水量>90%**时,才考虑腹泻。

家庭观察三步法:判断黏液便的严重程度

- 看频次:偶尔1-2次黏液便可能是食物刺激,连续3天以上需记录。

- 闻气味:正常便酸味,**腐败腥臭味**提示细菌感染。

- 触质地:用牙签挑起黏液,**能拉丝>2cm**且混有血丝时拍照留存就医。

轮状病毒黏液便VS过敏黏液便:如何区分?

轮状病毒:黏液像鼻涕样透明,伴随喷射状水样便、发热、呕吐,**大便检测轮状病毒抗原阳性**。

牛奶蛋白过敏:黏液中混有血丝丝状物,宝宝常有湿疹、揉鼻子等过敏表现,**回避牛奶2周后症状消失**。

这些“异常”其实正常

- 新生儿**胎便过渡期的墨绿色颗粒**

- 补铁后**黑褐色条状便**(非柏油样)

- 吃火龙果后**紫红色残渣**(尿液不变色)

就医前的准备工作

带上**最近一次异常大便的照片**(手机拍摄时放硬币作参照物),记录**24小时进食种类和排便次数**,医生能更快判断病因。注意:大便标本需在**1小时内送检**,避免纸尿裤吸收水分影响结果。

(图片来源网络,侵删)

评论列表