“我家娃一岁半了,怎么比邻居孩子矮一截?”——门诊里,这样的焦虑几乎每天都能听见。到底一岁半宝宝该多高?如果真的偏矮,家长又能做些什么?下面用问答+实操的方式,把关键信息一次说透。

一岁半宝宝身高到底多少才算正常?

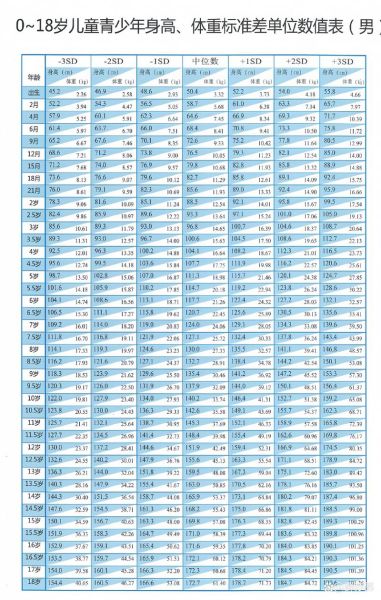

根据《中国七岁以下儿童生长发育参照标准》,**18月龄男童中位身高约82.7 cm,女童约81.1 cm**。注意,这里是“中位值”,不是唯一答案。

- **正常范围**:男孩77.2 cm–88.5 cm;女孩75.9 cm–87.1 cm。

- **低于P3(第三百分位)**:男孩<75.7 cm,女孩<74.3 cm,需警惕生长迟缓。

- **高于P97(第九十七百分位)**:男孩>89.7 cm,女孩>88.5 cm,建议排除骨龄提前或内分泌问题。

简单记忆:**只要落在上述区间,且生长曲线平稳上升,就无需过度焦虑**。

为什么同月龄孩子身高差距这么大?

1. 遗传占大头

父母身高决定孩子约70%的遗传潜力。公式估算:

男孩成年身高≈(父身高+母身高+13)÷2 ± 5 cm

女孩成年身高≈(父身高+母身高-13)÷2 ± 5 cm

2. 宫内发育基础

出生身长不足50 cm、低体重儿,一岁半时仍可能追赶不足。

3. 营养与喂养细节

奶量不足、辅食添加过晚、蛋白质摄入偏低,都会拖慢生长速度。

4. 睡眠与运动

生长激素在深睡眠分泌高峰,**每天12–14小时高质量睡眠**是刚需;爬行、扶走、户外跑跳都能刺激骨骼。

5. 疾病因素

慢性腹泻、食物过敏、甲状腺功能减低、生长激素缺乏等,都会让身高掉队。

在家如何准确测量身高?

- 时间:早晨起床后,脊柱尚未受压,数值最可靠。

- 工具:硬尺或身高贴固定在墙面,宝宝赤足、挺胸、双眼平视。

- 姿势:一人轻压双膝,确保脚跟、臀部、肩胛骨、枕部四点贴墙。

- 记录:每月固定日期测一次,**连续3个月增长<1.5 cm需警惕**。

一岁半偏矮,家长能做哪些“立竿见影”的事?

饮食升级方案

- **奶仍是主角**:每天400–500 ml配方奶或纯牛奶,分2–3次。

- **高蛋白辅食**:鸡蛋1个、鱼虾肉禽50 g、豆腐30 g,交替出现。

- **能量密度**:在粥里加芝麻酱、牛油果泥,避免只吃水煮菜。

- **微量元素**:每周吃1–2次动物肝脏,每次10 g补铁;每天晒太阳30分钟补维D。

睡眠与作息

18月龄推荐作息:

07:30 起床

12:30–14:30 午睡(2小时)

19:30 入睡(夜间连续睡10–11小时)

**睡前仪式固定**:洗澡-抚触-读绘本,减少夜醒。

运动刺激骨骼

每天累计**2小时户外活动**:

- 上午:推小车走100米,练习蹲起捡树叶。

- 下午:斜坡爬行、踢球,刺激下肢长骨。

什么时候必须去医院?

出现以下任一情况,挂“儿童保健科”或“内分泌科”:

- 身高<P3或连续半年生长速度<4 cm。

- 体重也掉出正常区间,出现“瘦小”双重警报。

- 骨龄片显示落后实际年龄2岁以上。

- 伴随面容特殊、颈蹼、肘外翻等体征,警惕染色体疾病。

医生可能检查:血常规、甲功、IGF-1、骨龄片、生长激素激发试验。

常见误区一次说清

误区1:晚长就一定是好事

“晚长”需满足:骨龄落后、父母有晚长史、生长速度正常。盲目等待可能错过干预窗口。

误区2:吃钙片就能长高

钙只是骨骼原料,**没有生长激素,再多钙也堆不起来**。优先食补:奶制品、芝麻酱、深绿色蔬菜。

误区3:吊单杠能拔高

悬挂只能短暂拉伸脊柱,对骨龄无实质影响,反而容易拉伤肩关节。

给焦虑家长的最后一句

一岁半只是人生马拉松的2%,**抓住营养、睡眠、运动、情绪四大抓手**,多数孩子会在2岁后迎来追赶。把尺子收起来,把绘本和球拿出来,孩子需要的是快乐的成长环境,而不是每天被量身高。

评论列表