什么是“宝宝婴语”?

很多新手爸妈第一次听到“婴语”这个词都会疑惑:宝宝婴语到底是什么?其实,它并不是一门独立语言,而是指0-12个月婴儿在掌握真正词汇前,用哭声、咿呀声、表情、肢体动作发出的“信号系统”。

**简单理解**:婴语=哭声+语调+面部表情+身体动作,是宝宝与外界沟通的唯一方式。

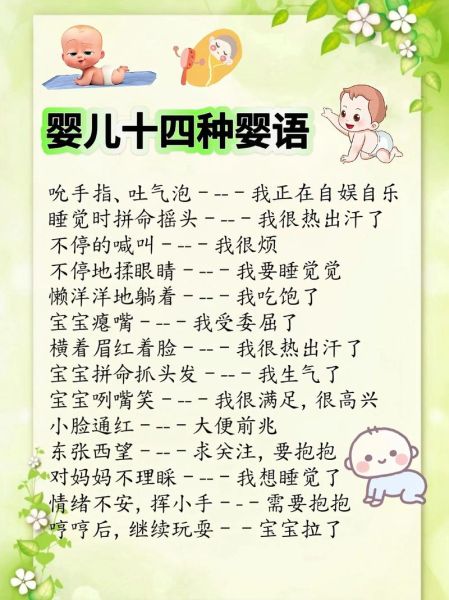

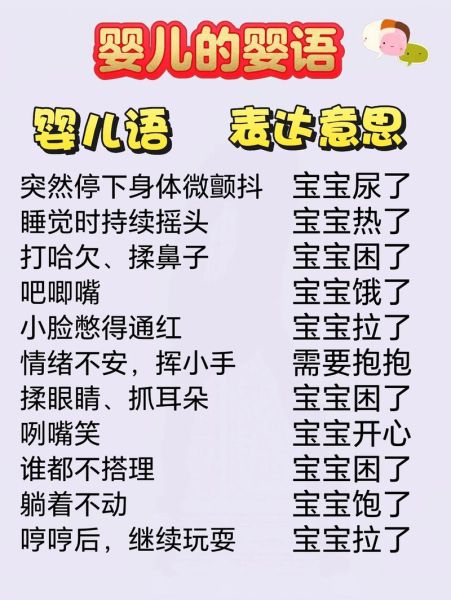

宝宝婴语的四大核心信号

想听懂婴语,先拆解信号。以下四类几乎涵盖所有日常场景:

- 哭声节奏:饿了的哭声短促有规律;疼痛时突然尖叫;无聊时哭声低且间歇长。

- 面部微表情:皱眉+嘴角下拉=肚子胀;眼睛睁大+嘴巴成“O”型=惊喜或受到刺激。

- 肢体动作:双腿蜷缩向肚子=肠绞痛;手臂乱挥+打挺=过度疲劳。

- 声音高低:连续“a-a-a”并伴随蹬腿,大概率是尿布湿;轻柔“呜”声+揉眼睛=犯困。

如何听懂宝宝婴语?五个实战技巧

1. 建立“哭声日记”

用手机备忘录记录每次哭声的时间、持续长度、伴随动作,三天后回看,你会发现宝宝在不同需求下的哭声模式几乎固定。

2. 学会“延迟回应”

听到哭声先默数5秒,观察宝宝是否自己停止。很多新手爸妈一听到哭就抱,反而打断了宝宝自我安抚的学习过程。

3. 对照“婴语对照表”

把常见信号打印贴在冰箱门,全家统一标准。例如:

“Eh”声+伸舌头=要打嗝;持续“Owh”+打哈欠=想睡觉。

4. 用“回声法”回应

宝宝发出“咕咕”声时,爸妈模仿同样音调回应。这种镜像交流会让婴儿意识到“我的声音被听见了”,从而更愿意尝试更复杂的婴语。

5. 关注“过渡信号”

宝宝从安静到崩溃有30-90秒黄金窗口。捕捉到揉眼睛、抓耳朵等早期信号立即哄睡,可避免后续歇斯底里。

常见误区:你可能误解了这些婴语

误区一:频繁吃奶=没吃饱

真实原因可能是寻求安抚,尤其母乳喂养宝宝,吸吮动作本身就能降低焦虑。

误区二:夜间突然大哭=做噩梦

6个月前婴儿尚未形成梦境记忆,更可能是睡眠周期转换时的“半醒”状态,轻拍即可继续睡。

误区三:对玩具没兴趣=发育迟缓

新生儿视力模糊,黑白卡比彩色玩具更吸引他。3个月后才逐渐对红色敏感。

进阶:如何把婴语转化为早教契机

听懂只是第一步,聪明爸妈会利用婴语做互动:

- 声音模仿游戏:宝宝发“ba”,你夸张地重复“ba-ba”,刺激语言中枢。

- 表情接力:对宝宝吐舌头,等他模仿。研究显示,2个月大婴儿就能学会这种互动。

- 动作命名:当宝宝挥手时,清晰地说“再见”,将动作与词汇绑定。

特殊情况:早产儿与肠绞痛宝宝的婴语差异

早产儿哭声更微弱,肢体信号也更细微,需更耐心观察。

肠绞痛宝宝常在傍晚发出尖锐长哭,双腿蜷向腹部,此时飞机抱+白噪音比喂奶更有效。

爸妈自检:你是否具备“婴语翻译官”潜质

回答以下问题,每题1分,得分越高说明越懂宝宝:

- 能否在10秒内区分“饿哭”和“困哭”?

- 是否注意到宝宝打第一个哈欠就开始哄睡?

- 是否会在宝宝发出“咿呀”时放下手机与他对话?

- 能否通过哭声判断尿布是否该换?

- 是否记录过宝宝每天的情绪高峰时段?

得4-5分:恭喜,你已是高级翻译官;2-3分:需要加强观察;0-1分:建议打印本文贴床头。

评论列表