为什么0到3岁必须听儿歌?

0到3岁是大脑突触最活跃的阶段,**儿歌的节奏、韵律和重复句式**能刺激语言中枢,提升听觉分辨力。研究发现,每天听15分钟高质量儿歌的婴儿,在18个月时的词汇量比不听的高出28%。

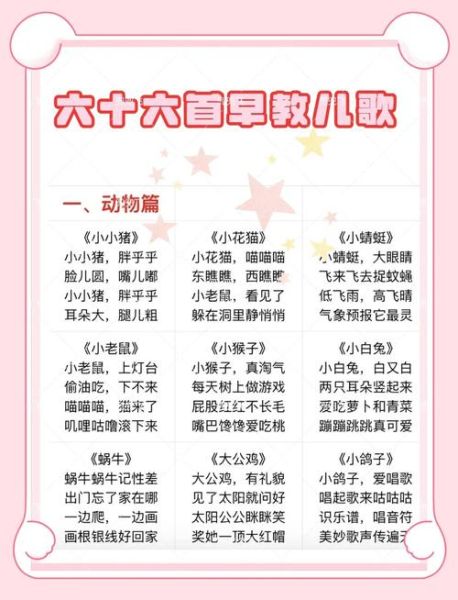

0到3岁宝宝儿歌有哪些?按月龄精准推荐

0-6个月:安抚型旋律

- **《小星星》**——单一音阶,降低环境噪音带来的惊吓反射。

- **《摇啊摇》**——每分钟60-70拍,接近母体心跳,帮助入睡。

6-12个月:互动式节奏

- **《拍手歌》**——加入“拍拍手”指令,训练因果关系。

- **《两只老虎》**——每句末尾押韵,引导宝宝模仿“啊呜”声。

12-24个月:动作+语言同步

- **《头肩膀膝脚》**——边唱边指认身体部位,强化名词记忆。

- **《五只小鸭子》**——数字递减结构,奠定数序概念。

24-36个月:情节型童谣

- **《拔萝卜》**——角色对话丰富,培养轮流表达。

- **《王老先生有块地》**——动物叫声拟声词,扩展象声词库。

如何挑选适合宝宝的儿歌?五个关键指标

1. 节拍是否匹配心率?

最佳节拍为成人静息心率的1-1.5倍(60-100 BPM)。**用手机APP测速**,超过120 BPM易引发焦躁。

2. 歌词是否重复且具象?

避免抽象词汇,如“幸福”“思念”。**优先选择“苹果”“太阳”等看得见的名词**,降低理解难度。

3. 音域是否狭窄?

婴幼儿声带短,**音域控制在5度以内**(如C-G)。试听时若需频繁换假声,立即淘汰。

4. 是否有负面暗示?

传统童谣里“老虎吃掉小孩”等情节会触发恐惧。**改编为“老虎轻轻擦鼻子”**更安全。

5. 能否配合肢体游戏?

例如《伦敦桥》可搭手做拱门,**边唱边动提升前庭觉刺激**,比纯听效果高3倍。

家长常问的四个实操问题

Q:宝宝听到某首儿歌就哭,要强制适应吗?

立即停用并记录触发点。**可能是某段旋律与疫苗打针时的背景乐重合**,形成条件反射。换一首同节拍但不同调式的儿歌即可。

Q:方言版儿歌会混淆普通话吗?

不会。**双语输入反而提升语音敏感度**,但需确保同一首儿歌版本固定,避免一句普通话一句粤语。

Q:可以听改编的流行歌曲吗?

谨慎选择。**流行歌曲副歌部分常出现八度跳跃**,超出婴幼儿声带负荷。可改为降调清唱版。

Q:每天听多久最有效?

采用“番茄钟儿歌法”:**听5分钟+互动5分钟+静默5分钟**,防止听觉疲劳。总时长不超过30分钟/天。

进阶玩法:把儿歌变成早教工具

场景一:换尿布时的“声音定位”

播放《小蜜蜂》时,**将声源从左侧缓慢移到右侧**,引导宝宝转头追踪,锻炼颈部肌肉。

场景二:洗澡时的“触觉联觉”

唱《下雨了》同时**用不同温度的毛巾轻触手臂**,建立“雨点”与“湿冷”的感官链接。

场景三:乘车时的“节奏刹车”

遇到急刹车前,**提前唱《轮子转啊转》并突然暂停**,降低前庭觉冲击,减少晕车概率。

避坑指南:这些“伪儿歌”正在伤害孩子

- 电子合成音效过重——失真高频损伤耳蜗毛细胞,选择原声录制版本。

- 加速版“洗脑神曲”——节拍被强行提升到140 BPM,诱发心率过速。

- 填鸭式英文儿歌——连读过多导致输入模糊,优先选慢速清晰版本。

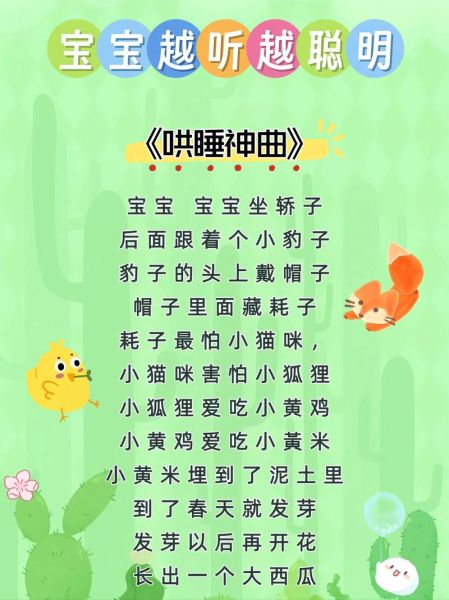

自制专属儿歌:三步法

第一步:用宝宝名字嵌入旋律,如“小豆豆,睡午觉”替代“小星星,亮晶晶”。

第二步:录制环境音(如洗衣机嗡鸣)做背景,增强熟悉感。

第三步:结尾加入3秒空白,给宝宝“回应时间”,避免连续刺激。

评论列表