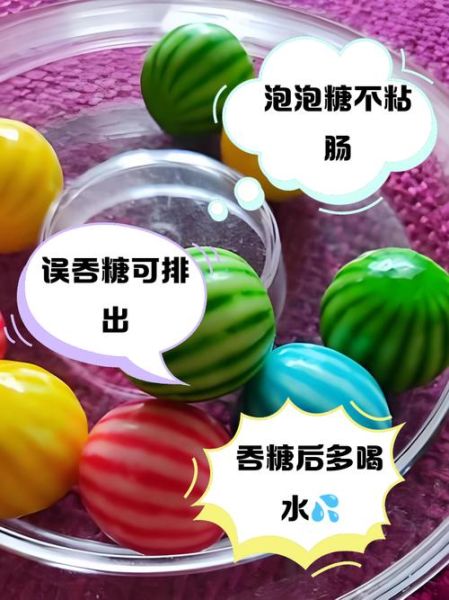

不会立即中毒,也通常不需要催吐。泡泡糖的主要成分是胶基、甜味剂与香料,其中胶基无法被消化,但也不会黏在肠壁上,绝大多数情况下会在一到三天内随粪便排出。真正需要警惕的是“呛入气管”而非“吞下肚子”。

(图片来源网络,侵删)

先判断:到底是“吞”还是“呛”?

- 吞进消化道:宝宝表情平静,能正常说话、哭闹,没有突然剧烈咳嗽或面色发紫。

- 呛进呼吸道:立即出现剧烈呛咳、喘鸣、无法发声或面色青紫,这种情况需要马上进行婴幼儿海姆立克急救并拨打急救电话。

吞下后,家长该做的三件事

1. 检查成分表,排除罕见风险

绝大多数市售泡泡糖不含木糖醇、尼古丁等危险成分,但若含有人造甜味剂“木糖醇”且量大(一整盒以上),需立即就医,因为木糖醇可能引起低血糖甚至肝损伤。

2. 观察48小时排便与精神状态

用一次性手套翻查尿布或便盆,确认泡泡糖是否排出;同时记录:

- 是否持续食欲正常

- 是否出现持续腹痛、腹胀、呕吐

- 排便是否突然停止或带血

若出现以上任一信号,立即就医拍片评估是否发生肠梗阻。

3. 饮食助攻:高纤维+充足水分

给宝宝的辅食中增加:

- 蒸熟的南瓜泥、红薯泥

- 梨泥或苹果泥(带皮打细)

- 少量西梅汁(六个月以上)

同时保证母乳或配方奶正常摄入,**水分足够才能加速胶基排出**。

(图片来源网络,侵删)

常见疑问一次说清

Q:听说泡泡糖会在肚子里待七年?

A:这是都市传说。胶基虽无法被分解,但肠道蠕动会把它像“快递包裹”一样运出去,平均耗时24-72小时。

Q:要不要立刻喂泻药或催吐?

A:不要。婴幼儿肠道娇嫩,泻药易导致电解质紊乱;催吐反而可能把口香糖呛回气管,引发二次风险。

Q:多大年龄的宝宝风险更高?

A:1岁以下婴儿肠道相对狭窄,若一次吞下多片或同时吞下其他异物(如硬币、磁铁),更容易造成堵塞,需提前就医评估。

医生可能采取的检查与处理

- 腹部X光平片:胶基本身不显影,但若合并金属异物或出现肠梗阻征象,可间接判断位置。

- 超声检查:对肠套叠、肠壁水肿更敏感。

- 内镜取出:极少数情况下,泡泡糖卡在食管或胃窦无法下行,医生会使用儿童专用胃镜取出。

预防下一次:四步养成习惯

- 延迟引入:3岁以下尽量不给宝宝吃口香糖、泡泡糖。

- 替代零食:用软质水果条、无糖酸奶溶豆满足咀嚼欲。

- 示范教育:当着宝宝的面把口香糖吐在纸巾里,让他模仿。

- 收纳安全:把口香糖放在宝宝够不到的带锁抽屉,避免整盒被倒空。

出现这些信号,立即出发去医院

即使宝宝看起来没事,只要符合以下任一情况,就别再等待:

- 连续8小时不排气、不排便且肚子鼓胀

- 反复喷射状呕吐,呕吐物带绿色胆汁

- 触摸腹部时宝宝剧烈哭闹,双腿蜷缩

- 大便持续带血或呈柏油样

把这篇指南收藏在微信或浏览器书签里,万一再次发生,家长能在慌乱中迅速找到行动清单。平时多留意宝宝的咀嚼能力和零食选择,就能把风险降到最低。

评论列表