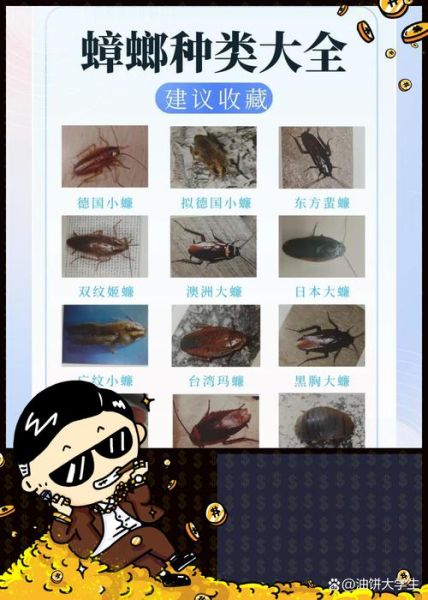

为什么需要“蟑螂图片大全”?

打开搜索引擎输入“蟑螂图片大全”,往往是为了快速确认家里出现的到底是哪一种蟑螂,从而决定用哪种药剂、布点位置以及预防措施。图片比文字更直观,但如果没有专业标注,很容易把德国小蠊看成褐斑大蠊,导致灭蟑方案完全失效。

(图片来源网络,侵删)

常见蟑螂种类图鉴速查

1. 德国小蠊(Blattella germanica)

- 体型:成虫约1.1–1.6 cm,淡黄棕色。

- 显著特征:前胸背板有两条纵向黑褐色条纹,翅长于腹部但飞行能力弱。

- 常见场景:厨房、餐厅、微波炉背部缝隙。

2. 美洲大蠊(Periplaneta americana)

- 体型:成虫可达3–4 cm,红褐色。

- 显著特征:前胸背板边缘呈淡黄色“蝶形”斑纹,雄虫翅长过腹端,善飞。

- 常见场景:下水道、垃圾房、地下室。

3. 澳洲大蠊(Periplaneta australasiae)

- 体型:略小于美洲大蠊,约2.5–3.2 cm。

- 显著特征:前胸背板有明显黄色边缘,翅前缘呈金黄色。

- 常见场景:温室、潮湿墙角。

4. 褐斑大蠊(Periplaneta brunnea)

- 体型:与美洲大蠊相近,但颜色更深。

- 显著特征:前胸背板无蝶形斑,整体呈巧克力色。

- 常见场景:木质货箱、仓库。

如何用手机拍出可供识别的蟑螂照片?

自问:为什么明明拍到了,却还是被专家告知“看不清”?

自答:因为光线、角度、放大倍率都会影响关键特征。

- 光线:用另一台手机的手电筒侧向打光,突出背部纹理。

- 角度:尽量俯视45°,同时拍头部与前胸背板。

- 放大:若手机微距不足,可在镜头前滴一滴水形成简易放大镜。

蟑螂图片大全里的“坑”——常见误认

误认一:书虱 vs 德国小蠊若虫

书虱体长仅1 mm左右,灰白色,无翅;德国小蠊若虫虽也小,但触角长且身体呈明显环节。

误认二:地鳖虫 vs 美洲大蠊若虫

地鳖虫身体扁圆,足短,行动缓慢;美洲大蠊若虫足细长,受惊后迅速奔跑。

从图片到行动:三步锁定灭蟑方案

第一步:对照图鉴确认种类

把拍好的照片与上文列表逐条比对,尤其注意前胸背板花纹。

(图片来源网络,侵删)

第二步:判断密度

夜间突然开灯,肉眼可见1–2只为轻度;3–10只为中度;10只以上或白天也频繁出现为重度。

第三步:选择药剂与布点

- 德国小蠊:使用0.05%氟虫腈胶饵,点状施药于橱柜铰链、冰箱压缩机后。

- 美洲大蠊:采用2%氯虫苯甲酰胺颗粒剂,沿墙角、下水道口撒布。

- 澳洲大蠊:因其喜潮湿,可在花盆底托内投放硼酸+土豆泥饵剂。

如何建立家庭“蟑螂图库”持续追踪?

自问:灭蟑后为何隔几个月又复发?

自答:因为没有建立图片档案,无法判断是新入侵还是残存繁殖。

- 每次发现活蟑或尸体,立即拍照并标注日期、地点。

- 使用云盘文件夹按“年份-月份-房间”命名,方便回溯。

- 每季度把新图与旧图对比,若形态一致,说明残存种群未清除干净;若出现新花纹,则提示外部入侵。

进阶:如何通过显微细节区分近似种?

当图片大全里的宏观图无法区分时,可借助30倍放大镜观察:

- 尾须长度:美洲大蠊尾须明显长于澳洲大蠊。

- 跗节垫:德国小蠊第四跗节下方有一对对称的褐色垫,其他小蠊无。

- 翅脉走向:褐斑大蠊的M脉分支角度更小,呈锐角。

常见疑问快答

Q:为什么网上图片颜色差异很大?

A:拍摄光源、白平衡、蜕皮时间都会影响颜色,应以前胸背板花纹为首要依据。

(图片来源网络,侵删)

Q:若虫照片能否准确识别?

A:若虫阶段花纹未完全显现,误差较大,建议连续拍摄同一区域多次,待出现成虫后再最终确认。

Q:如何防止图片被压缩导致细节丢失?

A:拍摄时选择RAW或最高分辨率JPEG,上传图库时勾选“原图”选项。

评论列表