为什么“教育讽刺漫画”会火遍朋友圈?

答案:因为它把家长、老师、学生的共同痛点,用一张图戳得又准又狠。

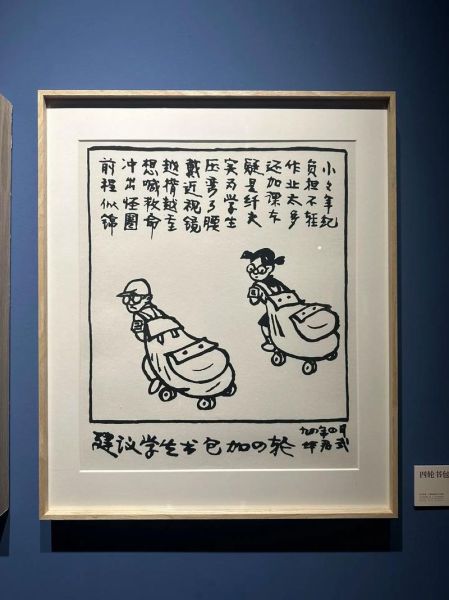

(图片来源网络,侵删)

一、常见主题盘点:这些画面你一定见过

- “作业山”:孩子被堆积如山的练习册淹没,父母拿着计时器站在旁边。

- “抢跑焦虑”:幼儿园小朋友背着比自己还高的书包冲刺,终点线写着“清华北大”。

- “万能补习班”:老师化身“超级英雄”,广告词是“不会飞,但能让你孩子飞”。

- “分数至上”:学生被巨大的“100”压住,旁边小字写着“人格、兴趣、健康”。

二、三步拆解:如何一眼看透作者想说什么

1. 先找“冲突点”

问自己:画面里最不协调的元素是什么?

例如孩子戴着眼罩做题,眼罩上写着“素质教育”,讽刺的是“嘴上说素质,实际还是题海战术”。

2. 再看“人物表情”

家长皱眉、老师瞪眼、学生麻木——表情越夸张,批判越尖锐。

3. 最后读“文字梗”

漫画里的标语、对话框常玩谐音或反语,比如“快乐教育”四个字被钉在墙上,钉子却是“考试排名”。

三、家长最扎心的五张图,你中了几枪?

- “别人家的孩子”:墙上挂着别人家孩子的巨幅照片,自家孩子举着望远镜看。

- “学区房信仰”:父母跪在楼盘模型前烧香,烟雾组成“重点小学”四个字。

- “陪读崩溃”:妈妈头顶火苗辅导作业,孩子淡定回答“老师说不能用计算器”。

- “才艺军备竞赛”:孩子同时弹钢琴、拉小提琴、踢足球,背后计时器显示“周末剩余2小时”。

- “家长会修罗场”:老师发成绩单像发扑克牌,家长拿到“黑桃A”当场晕倒。

四、老师视角:被误解还是被神化?

不少漫画把老师画成“分数制造机”,但真相更复杂:

- “非教学任务”:老师抱着表格、迎检材料、APP打卡截图,讲台被挤到角落。

- “家长群压力”:手机弹出“老师,我家孩子为什么没小红花?”的连环提问。

- “职称困境”:老师用论文、课题、比赛奖状给自己织成一件“皇帝的新衣”。

五、学生心声:我们到底在怕什么?

通过漫画里的细节,能听见学生的潜台词:

(图片来源网络,侵删)

“我不是怕考试,是怕考不好爸妈吵架。”

“补习班的名字叫‘快乐学堂’,但没人笑。”

“老师说‘错题是宝贝’,可宝贝太多就成了垃圾堆。”

六、如何正确使用这些漫画?

给家长:

把“别人家的孩子”那张图设成群头像,提醒自己停止比较。

给老师:

把“非教学任务”那张图贴在办公室,集体讨论如何减负。

给学生:

把“分数至上”那张图做成书签,每次翻开课本先问自己:今天学到了什么,而不是考了多少分。

七、进阶思考:讽刺之外,我们还能做什么?

漫画是镜子,照完相别忘了洗脸:

- 家长:每周给孩子一次“无理由请假”的权利,哪怕只是去公园发呆。

- 老师:用“成长型评语”代替“排名羞辱”,例如“这次比上次多写了一个解题步骤”。

- 学校:开设“家长情绪管理课”,比开家长会有效。

八、收藏指南:哪里能找到高质量教育讽刺漫画?

- 公众号:搜索“小林漫画”“牛爸兔妈”,每周更新。

- 豆瓣小组:“教育吐槽大会”精华帖常出爆款。

- 海外资源:Facebook的“Education Irony”专页,中西对比更扎心。

九、彩蛋:一张图测试你的“中毒”程度

试着描述下面这幅虚构画面:

(图片来源网络,侵删)

深夜,孩子趴在试卷上睡着,卷子空白处写着“我的梦想”,梦里出现的是一张写满标准答案的纸。

如果你第一反应是“太真实了”,说明你需要立刻关掉手机,带孩子去楼下跑三圈。

评论列表