为什么需要掌握菌类大全名称与图片识别?

每年夏秋季,山林里冒出的“小伞”让无数人跃跃欲试,但**误食毒菌的悲剧也频频发生**。把“菌类大全名称”与“野生菌图片识别方法”结合起来,相当于给采菌人装上一把“安全锁”。 自问:只靠文字描述能否准确分辨? 自答:不能。菌褶颜色、菌托形态、受伤变色等细节**必须对照高清图片**反复比对,才能降低风险。 ---菌类大全名称速查:常见可食用与剧毒对照表

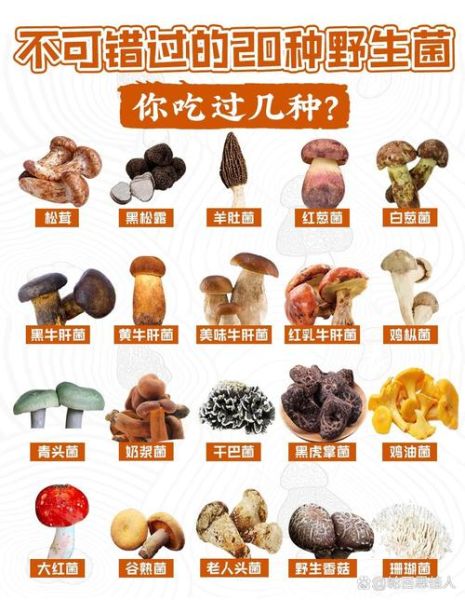

可食用明星

- 鸡枞菌:菌盖灰褐,菌柄粗壮且与白蚁巢共生,撕开后有淡淡鸡肉香。

- 牛肝菌:菌管孔面呈海绵状,切开后不变色,口感肥厚。

- 羊肚菌:蜂窝状菌盖,香味独特,干品泡发后仍保持韧性。

剧毒黑名单

- 毒鹅膏:菌盖橄榄绿,菌托杯状,误食后潜伏期长达十小时。

- 亚稀褶黑菇:受伤先变红再变黑,与可食“稀褶黑菇”极似。

- 肉褐鳞环柄菇:菌环上位,菌柄有鳞片,肝肾毒性极强。

野生菌图片识别五步法

第一步:拍摄环境整体照

自问:为什么要先拍环境? 自答:生长基质(针叶林、阔叶林、草地)能**快速缩小候选范围**。第二步:特写菌盖与菌柄连接方式

离生、弯生、直生**三种连接方式,是区分鹅膏与草菇的关键。第三步:记录受伤变色时间轴

将菌体切开,**每30秒拍照一次**,观察是否出现蓝、红、黑等变色反应。第四步:放大菌褶与菌孔

用手机微距镜头对准菌褶,**计算每毫米菌褶数量**,牛肝菌孔大而稀,毒粉褶菌褶密而薄。第五步:夜间紫外灯检测

部分毒菌在365nm紫外灯下会**发出淡绿或蓝白荧光**,可作为辅助手段。 ---菌类大全名称背后的科学命名逻辑

拉丁学名拆解

Amanita muscaria中,“Amanita”源自希腊语“蘑菇”,“muscaria”意为“捕蝇”,暗示其含毒蝇碱。 自问:为何不用中文名直接分类? 自答:中文同名异物太多,如“青头菌”在云南、四川、贵州指代三种不同物种,**拉丁名全球唯一**。俗名陷阱

“见手青”在昆明指兰茂牛肝菌,在楚雄却可能指薄瓤牛肝菌,**仅凭俗名采菌等于赌博**。 ---进阶:用手机APP做实时图片识别

推荐工具

- iNaturalist:AI识别+全球专家复核,**准确率可达85%**。

- 菌物志:内置中国菌类分布热图,**可离线使用**。

- Picture Mushroom:支持连续拍摄自动生成对比拼图。

使用技巧

- 拍摄时**关闭美颜滤镜**,避免色偏。

- 上传前裁剪掉手指、杂草等干扰物。

- 若AI给出“疑似毒菌”提示,**立即丢弃**勿存侥幸。

实战案例:一次真假松茸的鉴别过程

场景还原

2023年8月,丽江市场出现一批“高山松茸”,售价仅为正常价三分之一。 自问:如何快速判断? 自答: 1. **观察菌盖鳞片**:真松茸鳞片小而密,假货为粗大龟裂状。 2. **闻气味**:真松茸有松脂混合杏仁香,假货带刺鼻漂白水味。 3. **荧光检测**:假货因硫熏在紫外灯下呈**亮蓝色斑块**。 ---菌类大全名称记忆口诀

“**盖柄托褶环,色味伤光辨**” 盖:菌盖形状与颜色;柄:中空或实心;托:有无菌托;褶:菌褶颜色;环:菌环位置;色:受伤变色;味:辛辣苦甜;光:紫外荧光。 每天睡前默背一遍,**野外识别速度提升三倍**。 ---常见疑问快答

Q:菌类大全名称会随研究更新吗?

A:会。例如2018年分子鉴定将“松口蘑”拆分为三个独立种,**旧图鉴需对照新版修订**。Q:晒干后的毒菌还危险吗?

A:鹅膏毒素耐高温,**干品毒性不减**,切勿尝试。Q:人工栽培的菌是否绝对安全?

A:**并非绝对**。若培养基被毒菌孢子污染,金针菇也可能含微量毒肽。 ---写在最后

把菌类大全名称刻进脑海,把野生菌图片识别练成肌肉记忆,**每一次进山都是一场开卷考试**。记住:没有百分之百的把握,就让它留在林间,安全永远比美味更重要。

(图片来源网络,侵删)

评论列表